年后,一则和“家宴”、“酒局”相关的新闻迅速在社交网络上引发热议。两则私人家宴视频广泛流传,视频中的聚会地点是歌唱艺术家张燕家中。从视频中我们可以看到,陈道明弹钢琴,张燕唱歌,之后冯小刚提议让电影《芳华》女主角苗苗给大家跳段舞,苗苗推脱。陈道明出来为苗苗解围,说她穿着高跟鞋不方便,又说要不让她比划比划就行了,陈道明还爆了一句粗口:“你TM没见过跳舞吗?”最终,苗苗脱鞋献舞,张燕和着琴声演唱了《芳华》主题曲《绒花》,末了,镜头还拍到葛优在一旁红光满面地起哄。

一群老男人围着一个年轻姑娘瞎起哄,此事并非孤例。2017年5月,《GQ中国》发布了一篇名为《一桌没有姑娘的饭局,还能叫吃饭吗?》的文章,开篇第一句就颇为油腻:“如果没有女人,再荤的饭局也都是‘素局’”。在文中,作者将饭局上的女性描述为“一道菜”,使用诸如“尤物”、“美食千种不及胸脯二斤”等字眼,公然将女性的身体物化,将女性在饭局上的角色功能化、简单化,仿佛女性只是饭局上的开胃小菜,且不同种类任君选择。

上述视频一经流出,便迅速引发了各方讨论。有人认为这是一次不尊重女性的老男人饭局,其中冯小刚延续了他一以贯之的中年油腻男形象,而陈道明则因为维护苗苗而获得“绅士”的称号;也有人认为冯小刚的做法是对初出茅庐的女演员的一种提携,和一般在职场上领导对下属的提携并无区别,不必上纲上线;还有人觉得这是一次私人饭局,没有必要放在公共领域内讨论。

然而,陈道明真的是众人口中风度翩翩的绅士君子吗?在聚会上被上司点名在众人面前表演节目,真的是领导对下属的一种器重和提携吗?一场京城文艺圈“大咖云集”的私人聚会所反映的权力关系,真的没有在公共领域讨论的必要吗?

3月1日,一篇名为《张杨导演,我爱你》的文章在微信平台上被火速转发。在近万字的表白信中,女孩道出自己与已婚导演的恋情始末。

Herstoria 特邀 acel rovsion 就这两个热点事件从女权角度发表看法。

作为意指的菲勒斯的在场同时会取消自身,同时把场所转化成以其为中心的行动空间。这句话听起来有点绕,我们可以这样理解---一个古代文明建构无用的奇观建筑首要是建构一种关于统治集团的权威合法性,而公共性广场在被功能溢出后从一块空地变成了某种意识形态的承载体,一种现实政治语境的具象化。

最直接的例子在于,现实生活中性别操演构成的礼仪。诸如在社交场景中,用性别客体化的方式强加于女性诸多所谓“优雅”的举止并形成半强制的文化制度(比如正式场合要求化妆的礼仪);同样在这种菲勒斯不在场的在场中,一种凝视方式里面,对女性强调双腿闭拢的坐姿以及交往场合中女性处于接受者的状态。这种意指的游戏突出在所以男权规则进程中嬗变,形成此类文化现象。在性别操演中,真实政治建构的被“观看者”体现为建构身份的干涉力量,男权社交场合中女性被当作诸如调剂者,被展示者似乎被一伙子男权中年老男人习以为常。

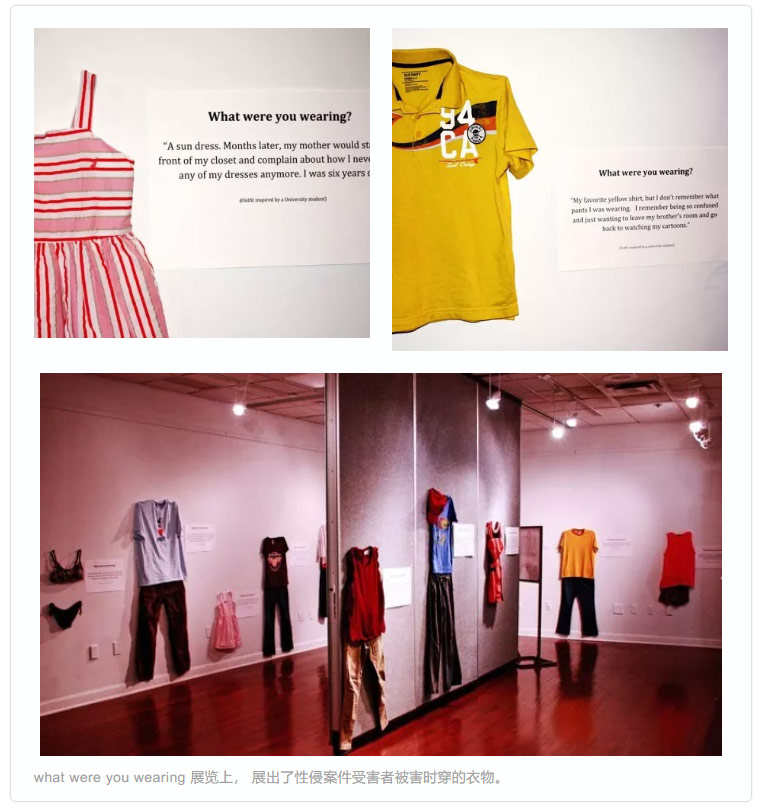

类似的在男权社会公共话语体系中,男权意义的性欲似乎被建构某种天然合法性。对于女性受害者的“受害者归罪”,并通过限制女性在公共空间的行动来防御这种侵害,男权社会在面对性侵等众多男性性犯罪的时候,往往要求只是要求女性去消极防御甚至让度,而疏于去考虑去教育男性正确的性界限。甚至有民科进化心理学把男性定义为理所应当的暴力者,并反向煲男权意味浓厚的鸡汤。从组织行为学上来说,规则很大程度是集体行动中对于不确定性的规避,在权威的建成依赖于某种被称为合法性进程的东西,这建立了集体行动中等级差序,身份建构建立了软性的依附关系,男权制度进程中形成了这种路径依赖,以至于在女性自主意识对于原身份依附冲击之后,让女性消极防御而非主动处置性暴力的管理模式显得极度可笑。公共话语体系默认男性侵略性和系统内不自觉的辩护也类似于这种分配体制的体现。

从权力分配的角度而言,男权运行模式包括权力分配制度造成的规范性信念和对于不确定性进行规制管理的工具性信念,这两者成了男权运行的集体行动中的软制度,说白了这种意义上男权是一种社会资本层面的制度性剥削。如同冯小刚让苗苗跳舞的视频一样,冯小刚让强迫让苗苗不情愿地展示(跳了一段爱莲说)舞姿,引得周围中年雄性金主的叫好。冯小刚说不定认为自己是好心提携甚至意识不到其中的问题。陈道明相为苗苗辩护了几句但也是和事佬的角色。这实际上反应一个问题,其实男权问题不仅仅是几个中年男人猥琐。而是他们整套资源交换体系,混杂性别因素的阶级分野,酒桌仪式,服从/支配游戏并通过其包装剥削等整个秩序都很糟糕。就算全变成摄政王时代的有庄园的绅士或者他们确实愿意提携且让度点资源给你,还是糟糕的男权。于是这种分配制度中,无身份的弱势者不是被当做人身依附的小厮,或者干脆被物化成交换物。就像本号曾经的文章所论一样,这是晚期资本主义和男权的共生体。

拉客劳将领导权的建构视作一种领导权话语,在内部存在自身矛盾和明确否定面的状况下却强行用偶然性包装出一个看似必然的统一体,不同成分的混杂甚至不同诉求间的一个转喻枢纽---并且通过这个书写中心与集体认同形成统一。同时其中的部分和象征秩序意义的部分介入到实践中去,形成一种不言自明的逻辑前提---于是人身依附,男权被辩护的侵略性在男权语境中从来未受到审判,却被视作道德基础。

这个在后殖民主义语境中也是一样的,在一个强势男权文化输出另一个弱势男权文化的时候,弱势男权中的强势者为了抵御强势男权的现代性建构,往往走入极端保守的立场,大量使用性伦理审判在公共言论中制造垃圾言论;在性别政治尚在启蒙期的弱势方萌发了自主意识尚未进行制度性的性别政治实践,有可能部分人会将相对精致的男权语境和模糊的实践方式当作一种救赎方式。用瑞文康奈尔的论述来说,西方中心的后殖民语境形成了自己的天然合法性,于是弱势地区需要在这种主体在场的情况下做出自己的政治反应,南方(弱势方)的本土政治实践不得不围绕这个主体进行,于是就构成了一种更复杂的男权死局。

瑞文·康奈尔(Raewyn Connell)是当代澳大利亚社会学教授,专注于阶级、性别以及教育议题的研究。她同时也是一名跨性别女性。

但是菲勒斯也有从能指链断裂到真实界的时候,重构的能指和所指的组合形成了某种倒置,这使得原有权力语境被增补了。于是说,在消费主义话语中,女性的自我欲求终究获得了部分解放和主体性支撑,女性代表性话语和男色消费部分倒置了菲勒斯中心主义的运行模式。即使在传统男权领域,或者说保守者会认为女性吃亏的领域,出轨或者约炮中,往往男性遁影,而两个女性承接了舆论审判。而某个爆款网文中,某导演的出轨倒是被看起来戏精的文笔重构了权力关系,男主本身这个中年老男人变成女主公众号的开工大烧猪,脂肪烧出来还煤油味儿。确实某种程度体现了公共领域对男权本身的冲击,一种反讽性的意味。

穆芙在反读施密特的立场上去强调了主权核心的建构性,但是把政治本身进入到了行动者本身的视角,保守地在现有的框架内,用制度性行动和规范性信念对于菲勒斯中心主义的覆盖进行内部攻破,这种竞争性的左翼实践算是较为可以规避上诉问题的现实性做法。